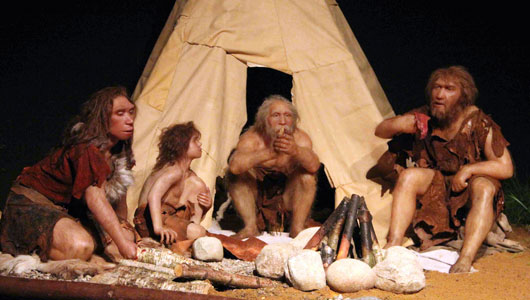

Desde los inicios de la humanidad, hemos sido testigos del crecimiento exponencial del cerebro humano. Podríamos fijar un inicio de este hecho tras la invención del fuego, y la posterior ingesta de, sobretodo, carne cocinada; esto nos llevó hacia una evolución biológica de nuestro sistema digestivo, reestructurándose de manera que quedó reducido en tamaño.

Estos cambios dieron lugar a un aumento del tejido nervioso cerebral (Teoría del tejido costoso), y en consecuencia, una mejora a nivel encefálico que nos llevaría al primer puesto en índice de encefalización en el Reino Animal.

Estos cambios dieron lugar a un aumento del tejido nervioso cerebral (Teoría del tejido costoso), y en consecuencia, una mejora a nivel encefálico que nos llevaría al primer puesto en índice de encefalización en el Reino Animal.

Con esto, la ambición por el saber ha sido cada vez mayor en el ser humano, hasta llegar a un punto de intentar mejorar aún más las capacidades neuronales artificialmente.

Como el caso de un grupo de investigadores españoles, los cuales han dado con los primeros indicios de mejora cognitiva mediante un péptido; para una mayor comprensión, introduciremos una serie de términos relacionados con este campo de estudio.

NEUROBIOLOGÍA

La Neurobiología puede definirse como la rama de la Biología que se centra en el estudio del Sistema Nervioso Central (SNC), las células de éste y la organización y fisiología de estas celulas en conjunto.

Se trata de un campo bastante atrayente en investigación, ¿a quién no le interesaría saber como funciona nuestro gran disco duro?

LA NEURONA, UNIDAD BÁSICA DE NUESTRO SISTEMA NERVIOSO

Una de las muchas células que componen este tejido son las denominadas neuronas. Son células especializadas en la transmisión del impulso nervioso y la recepción de estímulos, lo cual consiguen gracias a su característica excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática, dando lugar al proceso de sinapsis.

Morfología de la neurona

Estas células, poseen un soma o pericarion central (cuerpo celular) el cual contiene el núcleo celular y puede verse ramificado en las denominadas dendritas, las cuales transmiten los impulsos nerviosos procedentes de otras neuronas adyacentes hacia el axón (prolongación que normalmente suele ir rodeada de una vaina de mielina) hasta llegar a las ramificaciones terminales de éste, llegando el impulso nervioso a otra neurona o célula diana.

SINAPSIS Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN

Gracias a estas unidades funcionales básicas, como anteriormente he mencionado, se da lugar el proceso de sinapsis. Su principal modo de funcionamiento se basa en la transmisión del impulso nervioso.

Este mecanismo fisiológico de transferencia de información, tiene lugar entre dos neuronas, o bien entre una neurona y una célula de otro tejido (por ejemplo, muscular) a la que denominaremos célula diana.

Este proceso comienza con una descarga eléctrica a nivel de las terminaciones del extremo del axón de la célula emisora o célula presináptica. Esto produce una corriente en la membrana de la célula al llegar el impulso a las terminaciones; tras esto la propia neurona comienza a segregar una serie de sustancias químicas denominadas neurotransmisores (entre los que destacan la acetilcolina y la noradrenalina), así, da comienzo una fase de descarga química.

Proceso sináptico

Estos neurotransmisores son expulsados al espacio sináptico que separa ambas neuronas y/o la neurona y la célula diana. Inmediatamente, estos compuestos son captados por una serie de receptores de membrana del botón dendrítico de la neurona adyacente a la presináptica, denominada célula post-sináptica. Los neurotransmisores serán los encargados de producir la excitación, inhibición o cualquier otra acción de la célula que ha recibido el impulso nervioso.

Nos encontramos dos tipos de sinapsis:

- Sinapsis eléctrica: Se da entre neuronas unidas mediante conexiones celulares (como uniones GAP). No se produce por la secreción de neurotransmisores, sino por la secreción de iones entre las uniones celulares de las células.

- Sinapsis química: Se da entre neuronas separadas por algunos nanómetros (10e-9m) de longitud. En este caso si hay secreción de neurotransmisores.

PÉPTIDO FGL Y AUMENTO DE LA PLASTICIDAD SINÁPTICA

Una serie de investigadores españoles, ha conseguido utilizar un péptido denominado FGL (FGLoop) con el fin de mejorar la plasticidad sináptica de nuestro cerebro (artículo publicado en la revista Investigación y ciencia : http://www.investigacionyciencia.es/noticias/la-plasticidad-sinptica-base-del-aprendizaje-y-la-memoria-10001).

Podemos definir como plasticidad sináptica o neuronal a la propiedad de las neuronas que, mediante su naturaleza transmisora, permite modular la percepción de los estímulos del medio. Esta característica, hace posible la capacidad de cognición y aprendizaje y se ve mejorada con la acción de éste péptido.

Péptido FGL

Fuente: http://www.investigacionyciencia.es/noticias/la-plasticidad-sinptica-base-del-aprendizaje-y-la-memoria-10001

Tal y como se menciona en el artículo, el modo de acción de este fragmento proteico, es inducir la creación de nuevos receptores AMPA (tipo específico de recepetores de glutamato) en las regiones sinápticas de la zona del hipocampo cerebral, zona que interviene de diversas maneras en procesos de aprendizaje y memoria. En conclusión, este péptido, tras una cascada de reacciones da lugar a una mejora de la plasticidad neuronal, habiéndose probado su efectividad incluso en ratones.

No obstante, aún se trabaja en una posible administración a nivel humano mediante métodos farmacológicos, así que habrá que esperar para poder ser unos ''cerebritos''.

No hay comentarios:

Publicar un comentario